FlexiSpotと購入してきた天板を組み合わせて使用する場合、加工が必要になります。

そのまま電動ドライバーで付属のネジで付けてもいいのですが、一度外すと緩くなって再使用できず、高い天板を使うのであればかなり勿体無いです。

鬼目ナット加工をすれば天板の取り外しが容易になり、引っ越し&再組み立てで悩む必要がなくなります。

一方で、加工は考えることが多く、私もかなり悩みました。

本記事では、FlexiSpotでの鬼目ナット加工が誰でも悩みなくできるように加工方法を紹介していきます。

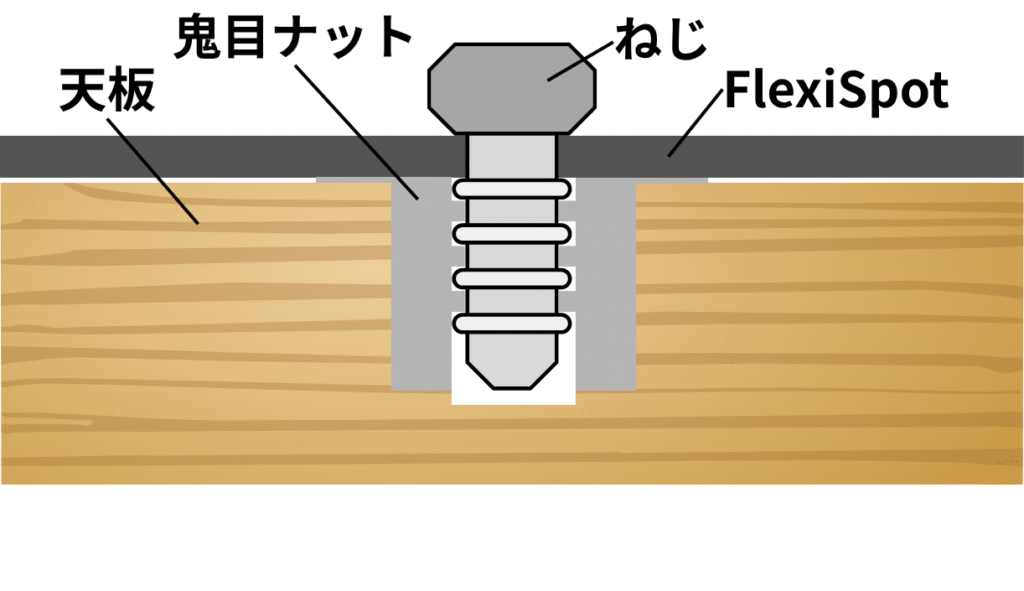

鬼目ナットって何?

鬼目ナットとは、ネジの受け側となる天板に埋め込むナットのこと。

こちらとネジを組み合わせて電動昇降デスクを組み立てていきます。

本来は直接ネジを天板に打ち込むのですが、後で分解して再組立てしようにも同一の箇所にはできないため、苦労することになります。

賃貸の場合、以下の理由で電動昇降デスクの鬼目ナット化は必須だと考えています。

- 引っ越し時に分解、再組立てが容易になる

- 分解できるので、引っ越しの際に持ち出せる(重量・大きさの面から分解しないと厳しい)

賃貸でなくとも、以下のメリットもあります。

- 故障の際に脚だけ変えられる

- 天板が気に入らなくなったり、ゆがみが出ても天板だけ変えられる

- 大幅な位置変更がしやすい(設置する部屋を変更する際など)

後悔しないためにも、鬼目ナットを強くおすすめします。

FlexiSpotを鬼目ナットで組み立てる際に必要なもの

FlexiSpot E8に鬼目ナットを使って加工する場合に必要なものは以下の通り。

- 鬼目ナット(M5, 13mm) × 14個

- ねじ(M5, 15mm) × 14個

- 電動ドライバー

- 下穴用のビット(2~4mm)

- 木工ショートビット(8mm)

- マスキングテープ

- 木工用ボンド

- 六角レンチ

- ドリルガイド

それぞれどこで使うのか解説します。

鬼目ナット(M5、 13mm)

鬼目ナットは天板に埋め込むナット。

購入したものは以下になります。

鬼目ナットにはつばが付いているタイプと付いていないタイプがあるのですが、つば付き(Dタイプ)がオススメです。

つばがあれば下穴を数ミリ深く掘っても綺麗に止まってくれるので安心。

サイズはM5を使用します。ねじの外径が約5mmということです。

FlexiSpotの場合M4かM5をオススメされているのですが、ねじや鬼目ナットのサイズ展開的にM5にしました。

ちなみに数字が大きい方が太く、頑丈です。

私の場合、追加で天板につけたモジュール類にも使えるようだったのでM5にしました。

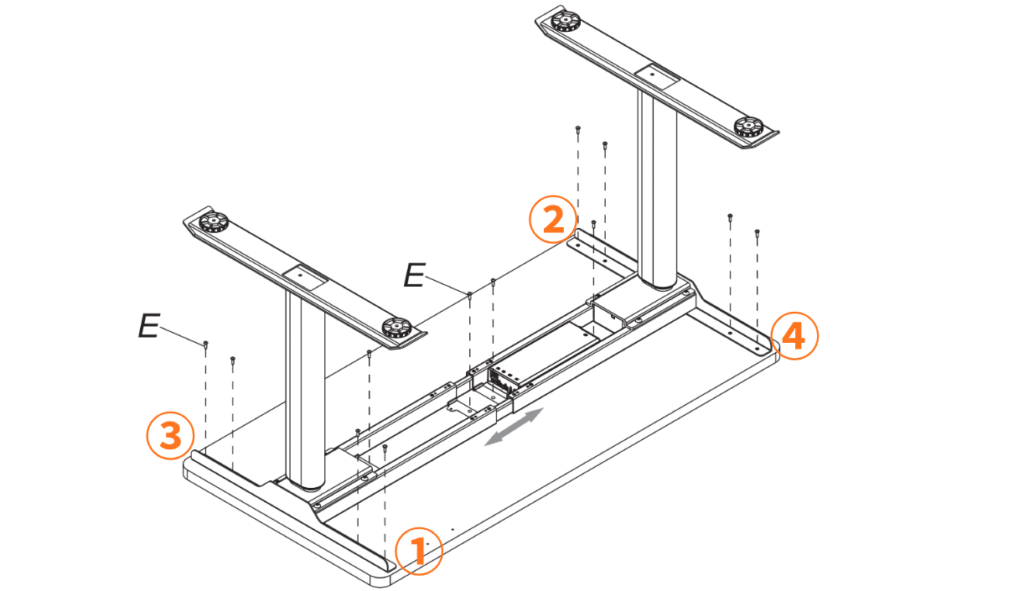

FlexiSpot E7, E8の場合、鬼目ナットは脚部分に12個、コントローラ部分に2個の14個必要になります。

練習用にちょっと多めに準備しておいた方が良いかもしれません。

ねじ(M5、15mm)

鬼目ナットと組み合わせて使うねじです。

鬼目ナットと同じM5サイズを使います。

鬼目ナット(13mm)よりねじ(15mm)が長いからはみ出る、と思いがちですが、実際FlexiSpotのパーツの厚みで数mm入らない部分が出るので、ねじの方が長くてOKです。

脚がホワイトなので上記を選びましたが、同じ規格の黒色のねじもあります。

鬼目ナットと同じ数だけ必要になります。

電動ドライバー

天板に穴を開けるのに使います。

私が購入したものは以下の通り。

完全に見た目買いですが、Type-C充電、軽量かつ小型、収納ケース付きと気に入っています。

力不足か?と思ったのですが、下穴さえ開ければ一番硬いレベルのホワイトオーク(サンプル木材)にも鬼目ナット加工できたので問題ありませんでした。

回転がゆっくりめになるので、ミリ単位の調整がしやすくて逆に良かったです。

貫通の心配が少ないと感じました。

下穴用のビット

天板に下穴をあける際に使用します。

最終的に8mmで穴あけをするのですが、最初から8mmだとかなり厳しいので下穴を開けます。

3mmで下穴を開けてから8mmで穴を開けました。

セット販売されているものを選べばいいでしょう。

木工用ショートビット(8mm)

鬼目ナットの下穴を開けるために使います。

先端が尖っているものを購入してください。

穴がズレにくく、天板にヒビが入って割れるリスクも下げられます。

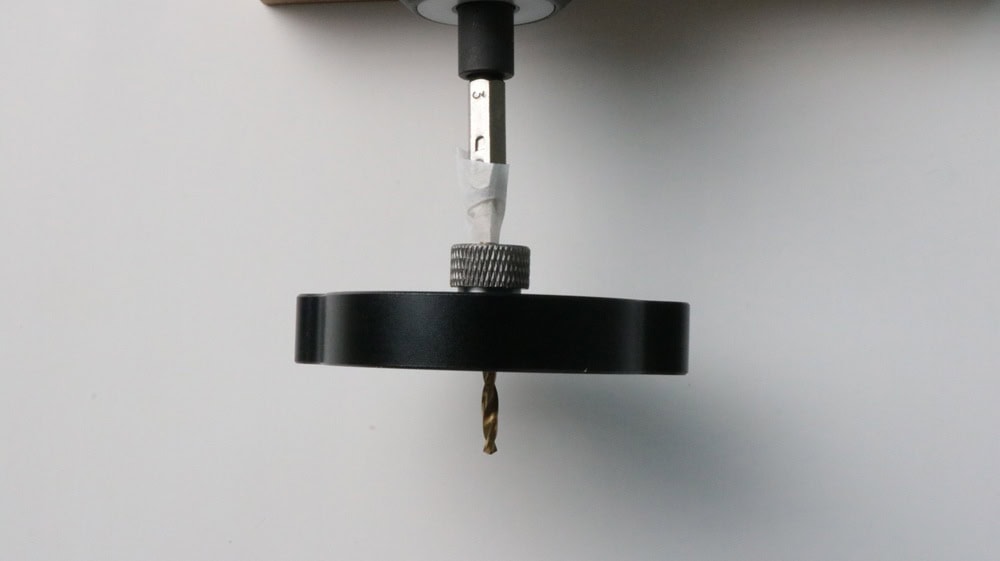

ドリルガイド

下穴を真っすぐ開けるために使います。

下穴がちょっとでも斜めになると、ズレが生じて上手くねじが入らない可能性があります。

また、ドリルビットが途中で折れる可能性も高まります。

私の性格上、不安があったので購入しましたが必須ではないです。

確実に真っ直ぐ掘り進められるという安心材料になりました。

これがないと厳しかった、というほどでもなかったですが。

使用する際にドリルガイド自体が回転して木に細かい傷がついてしまうので、滑り止めシートを下に敷いて加工した方が良さそうです。

滑り止めシートは100均にあるので併せて使うことを推奨します。

マスキングテープ

ドリルビットに巻いて、何ミリ穴を開けたかの印に使います。

やっているうちにズレて貫通した、なんて失敗談も耳にしたので気を付けましょう。

木工用ボンド

鬼目ナットを取りつける際に、強度を上げるために使います。

不要、という話もありますが、安いですし使っておきましょう。

特にモジュールを取り付ける部分は、吊るす際に床方向へ力がかかるのでそこだけでも使いましょう。

六角レンチ

鬼目ナットとボルトを締める際に使います。

私が購入した電動ドライバーに六角のネジビットが付いていて、そちらでも可能です。

ただ鬼目ナットを入れ込む時は手動でやったほうが傾きが出にくいと思います。

家にたまたまぴったりサイズの六角レンチがあったのでそれを使いました。

購入する場合はセットの物が良いかと。

鬼目ナットを使ったFlexiSpotの組み立て方法

ここから実際の工程を紹介していきます。

印をつけて下穴を開ける

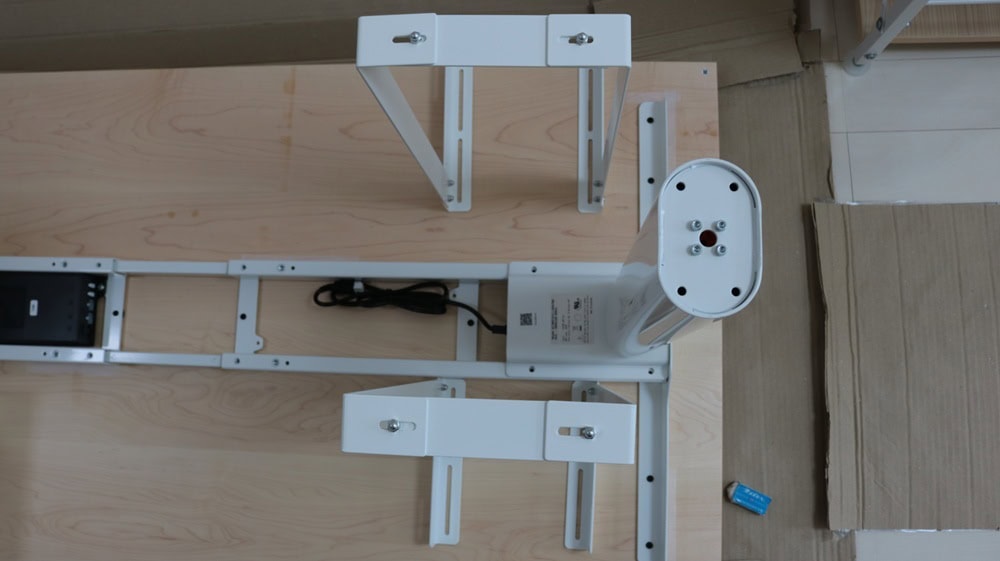

まずは天板にFlexiSpotのビームを置いて位置合わせをします。

両サイドはマウントを付ける可能性もあるので、ある程度離すようにします。

両サイド7cmずつ離しました。

鉛筆で穴を開ける位置に印をつけて、下穴を開けます。

実際にやった経験としては、下穴が短いと進みが遅すぎたので、鬼目ナットの長さ分下穴を開けました。

鬼目ナットがツバつきなので、+数ミリの15mmあたりを目指しました。

必要な長さ分マスキングテープで印をつけた状態で下穴を開けます。

ズレを考慮して、左下と右上だけまず(ボルトの取り付けまで)加工するという順番が良いかと思います。

加工しているうちに位置ずれして、いくつかネジが入らなかったという話も見ました。

⑤以降は位置ずれもほぼ起きないので、一気にやっても良い気がします。

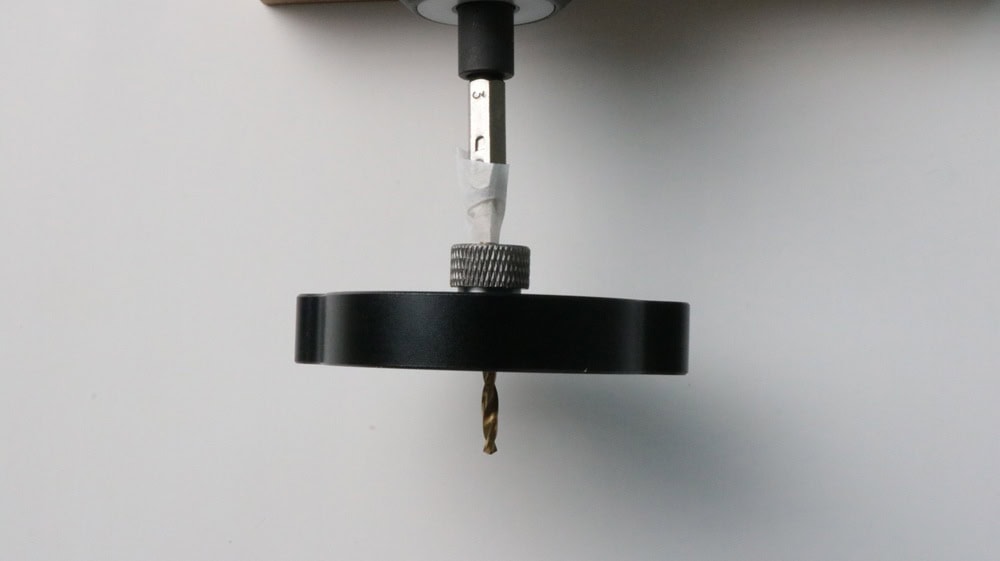

8mm径の下穴を開ける

下穴に従って、8mmの木工ドリルビットで穴を開けていきます。

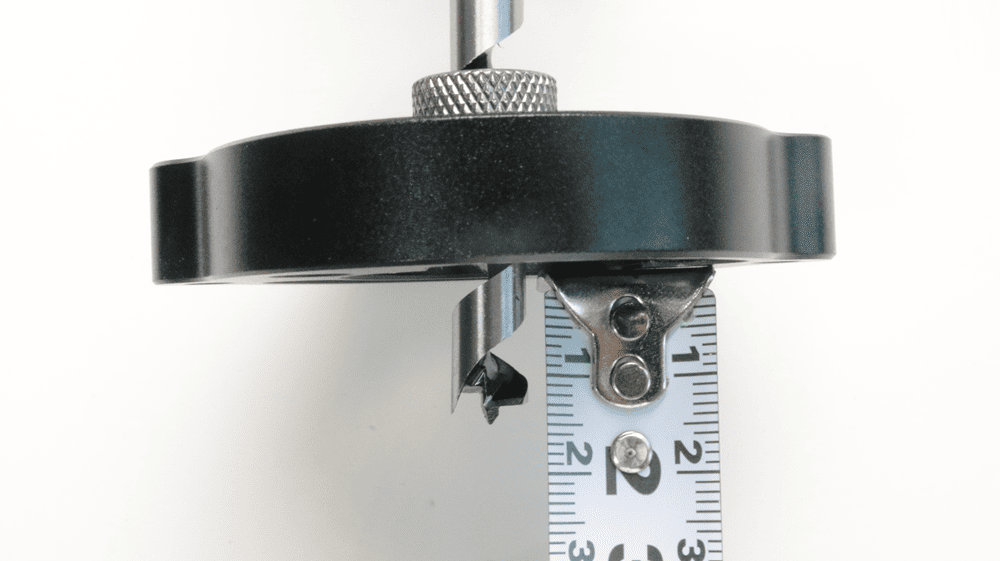

鬼目ナットの長さの13mmを目指して、同じようにマスキングテープで印をつけて穴を開けます。

先のとがっている部分は長さに含みません。上記画像は13mm掘るように位置調整しています。

鬼目ナットにつばがあるので、貫通しなければ13mm以上掘っても止まってくれるので結局15mmの下穴になるように加工中に微調整しました。

逆に足りないと鬼目ナットが入り切らないので、+数ミリ深く掘るべきかと。

竹串とかを使って必要な深さチェックをするのも良いかと思います。

真っすぐ穴を開けることを意識して加工しましょう。

鬼目ナットの取り付け

下穴に鬼目ナットを取りつけていきます。

下穴の側面にボンドを軽く付けて、六角レンチを使って入れていきます。

綿棒などを使って、ボンドが側面に薄くつくようにしましょう。

電動ドライバーを使いましたが、手動でも力は要りません。むしろ手動の方が歪みが少なくていいと思います。

ボンドがはみ出たら拭き取ります。

ボルトの取り付け

最後にボルトを取り付けて完了。

つばの厚み分、鬼目ナットが少し出ていますが、FlexiSpot側にゴムクッションみたいなものがあって包み隠す形になるので気にしなくても良いと思います。

ここからは同じ工程の繰り返しですので、慣れれば簡単にできると思います。

コントローラーを取りつける

コントローラーも忘れず取りつけます。

鬼目ナット加工で付けるのでもいいですが、位置調整が悪いと、完成時にイスと接触するなどして邪魔に感じる可能性も高いかと思います。

軽いのでマグネットや両面テープでもくっつけられますので、一旦加工せずに接続だけしておいて、完成時に取りつけたら良いと思います。

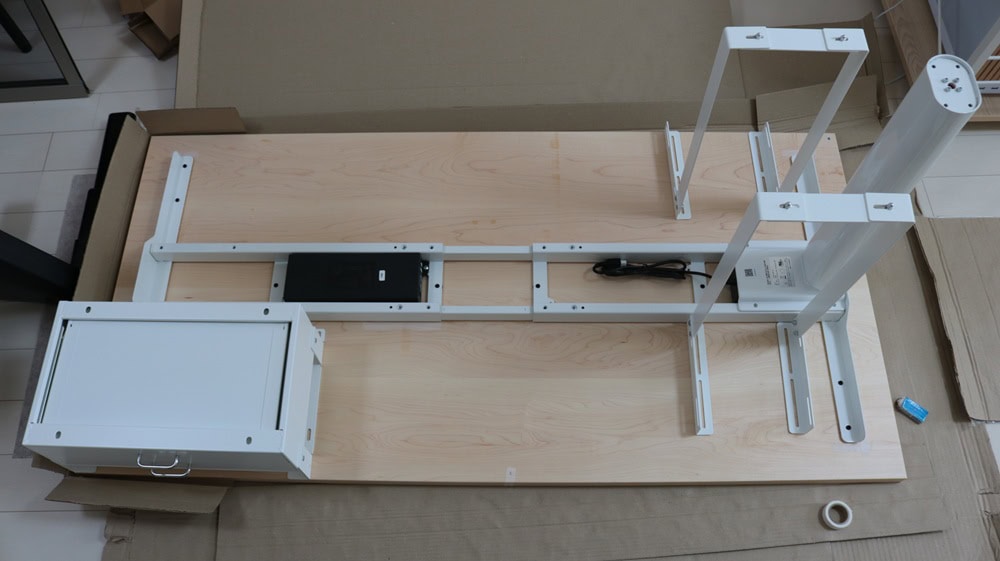

モジュールを取り付ける

天板下にモジュールを取りつけたい場合、このタイミングで付けます。

後で付ける場合、また机をひっくり返す羽目になって大変です。

私は以下を取りつけました。

- 引き出し

- PCマウント

完成したデスクを立ち上げる

全工程が終わったら立ち上げます。

50kg近くになっていると思うので、めちゃくちゃ重いです。

2人以上推奨と色々な記事で書かれていますが、2人いないと不可能だと感じました。

1人でパワーが足りたとしても、力点が2点必要だと思います。

1人だと天板の変な部分に力がかかり過ぎて危険。

最初に天板下に段ボールが敷かれていたら床が傷つく可能性も低いです。

加工が全て完了したら、例えば以下の位置の場合一旦画像上側に90度倒して、そこからさらに90度倒して立ち上げるのが簡単です。

鬼目ナット加工は練習すると安心

最近はダイソーなどの100均にも木材が売られているので、そちらで練習するのがオススメです。

ちなみに、ボンドさえつけなければ木材次第では反対方向に回せば鬼目ナットは取り外せますので、(失敗しない限り)部品が無くなる心配もありません。

鬼目ナット加工は賃貸の場合はほぼ必須の状態となりますが、不安が大きいのも分かります。

ただやってみると意外と簡単で、今回紹介した方法で特に失敗もなくデスクを完成させることができました。

考えることは多いですが、完成した時のクオリティはかなり高いので本記事を参考に是非挑戦してみてください。